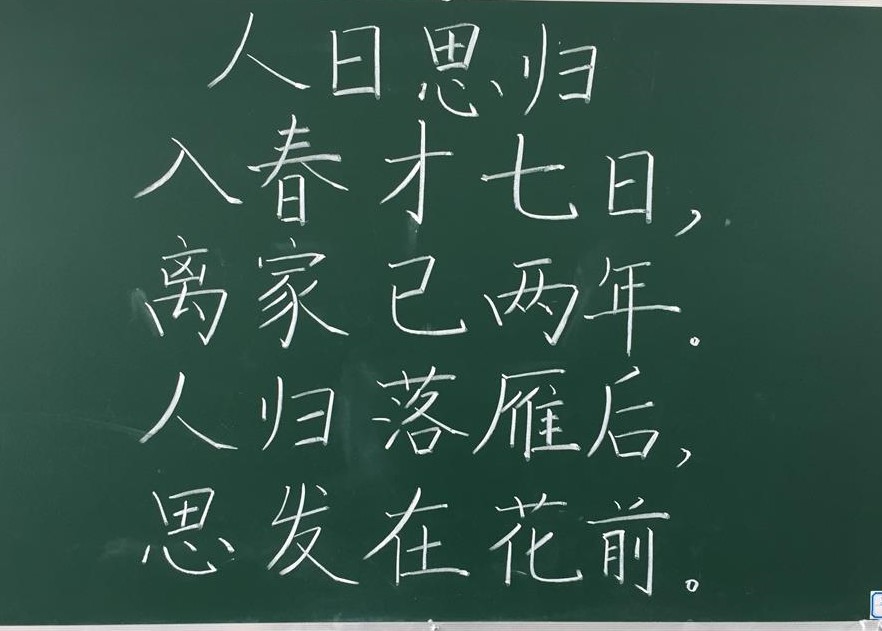

在书中,王崧舟老师用诗化的语言给文本细读一个形象的描述。文本细读,是“慢慢读,欣赏啊”,你首先要有一种从容的心态,慢慢读,慢慢品,慢慢嚼,慢慢赏,这样才能读出味道;是“在汉语中出生入死”,只有这样,你的精神、你的生命、你的灵魂才会脱胎换骨;是“沉入词语”,以达到和文本的全身心接触、亲密接触;是“穿行在多重话语之间”,因为文本的内涵是极其丰富的,是常读常新的;是“从语言出发,再回到语言”,文本细读的起点和终点都是语言;是“引发一种对语言的敏感”,就是见微知著,洞察一切,见人所未见,发人所未发;是“倾听文本发出的细微声响”,文本中的细微声响,那往往就是文本从灵魂深处发出的声响;是“在字里行间阅读”,“在空白处阅读”,读到一种言外之意、弦外之音、空谷之响和韵外之旨;是“徜徉在语言之途”,让你心旷神怡,流连忘返,进入一种内在的、生命的澄明之境。

王老师认为,文本细读,是对语文教师言语智慧和精神境界的一种砥砺和修炼。

下面引用了文中的一些精辟话语,来谈谈我的理解:

他认为,为了真正达到文本细读,“首先要解决的是教师自身的‘精神惰性’问题”。“与读共舞”是一种幸福的折磨、痛苦的享受,是幸福和痛苦纠缠、交织在一起的过程。在对文本初始细读时,痛苦的感受越是强烈。因为走在文本的丛林里,却看不到清流、听不到鸟鸣、闻不到花香,这是痛苦的磨练?若此时,人所固有的精神惰性就会驱使你中断文本细读之旅。如果放弃了,那么,只有慨叹“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”的份儿了!

第二,在进入文本时,“要始终保持一种全然进入的敏感和警觉”。定要打开自己的生命,去教参之蔽、去教材分析之蔽、去他人言述之蔽,让自己的精神胸怀敞开再敞开,始终保持对文本言语的一种高度敏感和警觉,对每一句话,对每一个词,甚至对每一个标点符号,都抱有那种黛玉进贾府式的敏感和警觉。

第三,“有多种方式进入文本的可能和自由”。“活在文本中”是一种进入姿态,让自己走进文本的世界,成为其中一个角色。进入文本,时不时问:这样言述究竟在言述什么?为什么会这样言述?为什么只能这样言述?用意何在?启示何在?在千万次地问中,文本被掰开了、揉碎了,终至于被消化了、吸收了。前一种是感性的、诗性的进入,后一种是理性的、智性的进入。而更多情况下,细读方式是你自己的一种创造。

最后,“细读文本的终极意义就是细读自己”。“文本是一个美丽的倒影,你在这个倒影中看到的不是文本,而是你自己。你的精神倒影有多远,你对文本细读就有多深;你的精神倒影有远,你对文本细读就有多远;你的精神倒影有多美,你对文本细读就有多美。”因此,不是文本,而是你的文化视野、言语禀赋、审美旨趣、精神高度、生命境界决定着你的细读。从这个意义说,细读不是从文本开始,而是从“自己”开始,从“此在”开始。这正是:“文本无语笑东风,细读有情长思量。一粒沙子一世界,野花开处见天堂。”

通过文本细读,教师的精神触角将会变得越来越细腻、越来越敏感、越来越深刻、越来越富有诗意。文本细读可以让教师重新发现自己、估价自己、结构自己又升华自己,是教师专业成长的过程。