中国,自古以来就是农业大国,农耕文化源远流长。在“民以食为天”的国度,农业的发展至关重要。而在华夏五千年文明中,农具的不断演变,对古代农业文化发展起到了不可忽视的作用。

北小的师生搜罗了不少的老农具,成立了北小农具社。五年级的老师带领农具社团的孩子们一起为每一件老农具写介绍书,并且配上了二维码。

老师们点开二维码,就会接触到许多老农具,一下子唤起了童年的记忆呢!

同学们看到老农具,仿佛穿越回了半个世纪以前的农村时光,是不是《哈利•波特》里霍格沃兹城堡里的法器?不,原来是爸爸妈妈、爷爷奶奶的劳动工具。

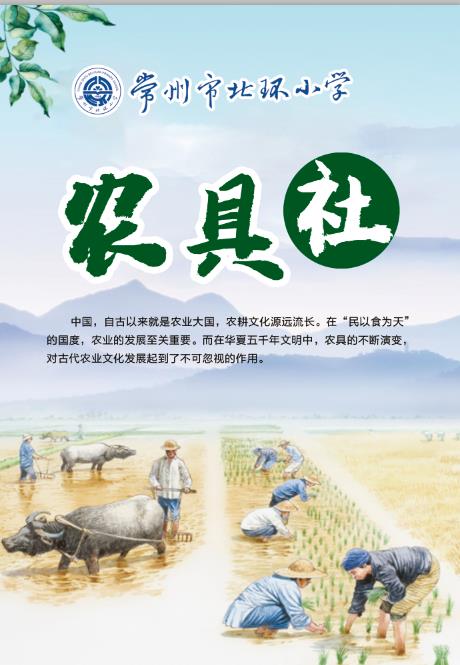

犁

犁是一种耕地的农具。由一根横梁端部的厚重的刃构成,通常系在牵引牲畜或发动机上,也有用人力来驱动的。用来破碎土块并耕出槽沟从而做好播种的准备。

5500年前,美索不达米亚和埃及的农民就开始尝试使用犁。早期的犁是用Y形的木段制作的,下面的枝段雕刻成一个尖头,上面的两个分枝则做成两个把手。 将犁系上绳子由一头牛拉动,尖头就在泥土里扒出一道狭小的浅沟,农民可以用把手来驾驶犁。

中国的犁是由来耜发展演变而成。早期的犁,形制简陋。西周晚期至春秋时期出现铁犁,开始用牛拉犁耕田。西汉出现了直辕犁,只有犁头和扶手。而缺少耕牛的地区,则普遍使用“踏犁”。农具的发展,见证了农业的强大!

瓮

瓮,城市很少,农村里如今也不多见。老人们对它怀有感情,中年人对它记忆犹新。瓮是一种盛水或酒等的陶器,如:水瓮、酒瓮、菜瓮。

记忆中,农民会用瓮腌咸菜,把整个的水萝卜、青菜和雪里红等洗干净放到瓮缸里,撒上粗盐,再放入用花椒、八角煮好放凉的卤水,盖严,放到阴凉的地方慢慢腌制。

成语“瓮中捉鳖”是说:是在大坛子里捉甲鱼。比喻要捕捉的对象已在掌握之中,轻而易举就能得到。

小石磨

说起石磨,大家一定都很陌生吧,毕竟石磨在我们这个年代消失不见了。今天就由我来为大家介绍一下什么是石磨吧。

石磨,顾名思义,它是由两个圆盘形的石头组成的。是用来将米、大豆等谷物加工成粉或浆的工具。石磨的发明人是古代著名工匠鲁班,它的用法非常简单,但也非常的费力。首先要将粮食从它上方的洞口放入,再由人力或畜力顺着纹理转动磨盘,粮食在两个磨盘之间来回碾压,最终磨制成粉或浆。

而现在,石磨已经被高科技的破壁机给代替了。破壁机使用简单方便,既不费时也不费力,只需接上电源打开盖子,放入大米、大豆等谷类,或是水果蔬菜,按下指定按钮,稍等片刻,你就能喝到一杯豆浆、果汁或蔬菜汁。

盆

以前塑料用品没有那么普及的时候,很多人家就用木盆来洗衣服,后来发展到有搪瓷盆,那可是讲究人才能用上的洋气物件。现在,我们生活中都用塑料盆了,方便、轻便。

箩

箩是用竹篾或柳枝编制的筐式盛器,用来装稻子、花生等农作物,用扁担来挑,扁担两头各有一个铁钩子,用来挑起箩筐。有时候我们会在电视剧看过此物。

风车

这个风车,可不是很多人童年所说的“大风车”,它是一种给庄稼除杂的工具,主要作用就是将灰尘和空的不饱满的稻谷吹掉,留下饱满的稻谷。使用方法也很简单,把稻子装进上面的斗里,下面放过箩筐装漏下来的好稻谷,转动风车叶子就可以了。

风车是每个种水稻的农村人家都有的用具,特别是当时交公粮的时候,风车更是必须要有。要把粮食多次除杂,才能达到合格的标准,不然拉到粮站以后,运气好现场除杂,运气不好还要再拖回去。

攒条

攒条是用竹篾编制的农具,展开时长条形的,用来装大堆的稻子、麦子等农作物。使用时,农民把攒条不断螺旋展开上升,可容纳越来越多的农作物;不用时,可以收卷起来,现在,我们已经很难再看到它的踪影。

老水桶

“箍木桶,箍木盆……”箍桶匠一边推着小车走街串巷,一边沿街吆喝,这是旧时司空见惯的场景。

那时无论城市或乡村,无论富贵人家或平民百姓,女儿出嫁时必备的嫁妆中一半以上都是木桶,如存放糖果点心等用的托盘、洗脚用的脚盆、打水用的吊桶、洗衣用的捣衣盆、储存粮食用的米桶等,木桶里面流淌着一生的祝福。

斗笠

斗笠,又名笠帽、箬笠。遮阳光和雨的帽子,有很宽的边沿,用竹篾夹油纸或竹叶棕丝等编织而成。古时,在江南农村一带,几乎每家每户家中都有斗笠,在雨雪天气中为人们提供保护,防止因淋雨而着凉。斗笠作为中国人的常备雨具,和中国的文学作品分不开的,“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”一句将斗笠和它的好搭档蓑衣的作用写了出来。

到了现在,斗笠已经被草帽、雨伞代替了,但斗笠作为中国人的常备雨具,到现在仍未完全消失,在偏远山区,还能见到“披蓑戴笠”的耕田农夫在水田中忙碌的身影。

蓑衣

蓑衣在先秦时代就已经出现了,那时它的名字叫做袯襫,是人们用来避雨的最重要物品。之所以人们会称呼其为蓑衣,是因为棕树叶来制作蓑衣,那时最常用的材料为蓑草,这种植物叶子较滑,有比较出色的防水性能,与此同时,它的叶子也是中空的,这让用其编织而成的衣物有比较好的透气性,而且重量也比较轻,穿着起来比较方便。最重要的是,蓑草在当时十分常见,因此蓑衣的价格也比较便宜,是普通百姓都能够负担地起的。现如今,随着雨衣,雨伞等现代化雨具的普及,蓑衣被取代,逐渐退出了人们的日常生活。

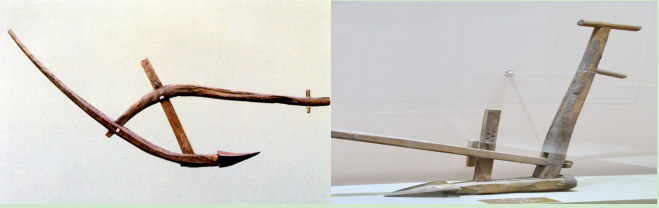

耥耙

耥耙,水稻中耕用的一种农具,形状像木屐,底下钉(dìng)有许多短铁钉,上面接长柄。在水稻行间推拉,松土除草。

风箱

风箱,用来产生风力的设备,由一个木箱、一个推拉的木制把手和活动木箱构成。用手拉开活动木箱,空气通过进气口,使风箱内充满空气,而且并不塌缩,再拉动,能够将其内的空气压出。空气通过输风管,可以进入炉中,风箱用来鼓风,使炉火旺盛。

如今,风箱已逐渐消失,演化成现在的燃气灶。煤气灶与风箱工作原理相同,只是其出火方式有了进一步的改善。

石臼

石臼,是舂米用的器具,四方的,上宽下窄,安在土里,只把臼口露出地面。随着木碓一上一下的磕碰,稻谷,也便在石臼里脱了壳,蜕了皮,露出了暗红的雪白的米粒儿。

小的石臼可用于砸、捣、研、磨药材。在电气化生产以前,人类的谷物粮食主要是以这种生产工具加工成食品。可以说,石臼是古代人类生活的必需品,石臼和水井是人类定居点的标志。

石槽

农村的旧石槽一般在九十年代以前是用来喂猪,喂性口用的。它是长方形的,用于盛放牲口的食草、水等。这些古老的石槽基本上进入了每家每户,是农民生活用具和养畜装食的必需品。随着时代的发展和社会的进步,石槽失去了作用和价值。现代,一些人用它来做家庭院内外的装饰品,在石槽里种一些花卉,菖莆,铜钱草之类的植物,优化环境,供人观赏。